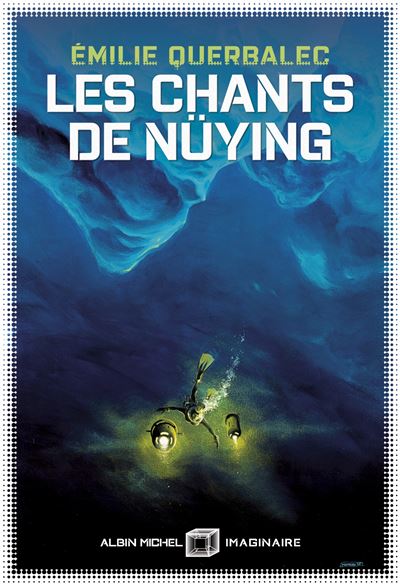

Retour sur les Chants de Nüying d’Emilie Querbalec (Albin Michel Imaginaire, 2022), qui fait suite à la rencontre du 06 novembre 2022, au Musée d’Histoire Naturelle de Lille, dans le cadre de Citéphilo.

Deux choses caractérisent le roman : son décentrement, et sa dimension plurivoque.

Le décentrement d’abord. Il est progressif, mais constant. On part de l’implication d’une biologiste, « Brume », dans un projet d’exploration spatiale, pour ensuite glisser vers d’autres personnages qui, en quelque sorte, prennent le relais à la pointe du récit. Même si Brume n’est jamais très loin. On referme le livre en ayant l’impression d’avoir vécu un long voyage à travers non pas un seul regard, mais une multitude de ressentis et d’expériences subjectives. D’une manière plus générale, par-dessus les individus, le roman trace aussi un itinéraire qui va des considérations les plus intimes, les plus personnelles (l’enfance, les origines, la famille…) à des expériences qui, elles, ont une portée et une symbolique universelles. De l’humain à l’Humain, en somme. Le pas d’Armstrong sur la Lune était celui de toute l’Humanité. De la même manière, on ne part pas à la rencontre de formes de vie extraterrestres sans porter avec soi, dans le moindre geste, dans la moindre parole, même les plus simples, toute l’Histoire et tous les rêves du genre humain.

La plurivocité ensuite : on retrouve le même schéma, la logique du récit procède par glissements successifs.

C’est d’abord la dimension scientifique de ce long voyage spatial vers la planète Nüying, qui nourrit l’intrigue. En effet, la sonde Mariner a transmis des données qui laissent penser qu’on y trouve des traces de vie. Les « chants », qu’il s’agit d’interpréter et de traduire. On a donc un roman qui assume, dans ses premiers chapitres, d’être un récit de premier contact. C’est audacieux, car si la chose est fréquente sur nos écrans, elle est plus rare à l’écrit, et quand elle l’est, l’affaire est parfois malmenée, et trop vite pliée, délaissant des questions cruciales et passionnantes comme les critères qui permettent d’identifier le vivant, la question du langage, et bien d’autres. Autant de sujets qu’Emilie Querbalec décide précisément de mettre au coeur de ce conte interstellaire.

Bientôt, la dimension technique vient rejoindre ces considérations scientifiques. En effet, la planète Nüying se situant tout de même à 24 années-lumière, la question du comment est bien évidemment capitale. Fort heureusement, la distance concerne aussi le temps : l’action se déroule en l’an 2563, l’humanité a désormais des technologies qui permettent de résoudre la difficulté. C’est un des points forts du roman, et on est ici en pleine SF : Emilie Querbalec imagine un certain nombre de dispositifs et de protocoles, au sein du cargot-monde qui emmène un échantillon d’humanité vers Nüying, pour faire durer les corps, et si pas les corps, au moins les consciences. Le post-humain, rêvé par les savants californiens du Transhumanisme depuis Ray Kurzweil, n’est pas très loin. Jonathan Wei, autre personnage important de ce roman, va d’ailleurs éprouver à maintes reprises cette migration du psychisme dans des avatars physiques successifs, pour arriver à bon port au terme d’un voyage beaucoup trop long à l’échelle d’une seule vie. Mais cette vie indéfinie n’est pas sans risque. L’anticipation de l’autrice n’a rien d’une publicité angélique pour l’entreprise transhumaniste. Et la question morale et même métaphysique ne tarde pas à s’imposer progressivement au lecteur, sans annuler les deux dimensions précédentes, scientifique et technique.

Un point de fuite se dessine et donne un fond inattendu au récit : nous voici dans le spirituel, le sacré, le religieux. C’est le destin de l’esprit humain, le sens global de l’existence, les croyances dans des dimensions supérieures qui désormais hantent la fin de cette aventure aux confins de l’univers. À travers une grammaire sémantique qui emprunte d’ailleurs plus au bouddhisme qu’aux références monothéistes. Cette focale métaphysique est sans doute l’aspect le plus saisissant des Chants de Nüying. On ne peut pas ne pas penser à Solaris, de Stanislaw Lem, adapté par Tarkovski, ou au plus récent Ad Astra de James Gray.

Un autre point est à souligner, et qui, lui, est transversal à toute l’histoire : c’est la charge poétique de cette légende du futur. Avec parfois de très beaux moments de littérature, comme dans l’extrait ci-contre.

Bref, le TOR a lu, le TOR a jugé, le TOR a beaucoup aimé ! C’est un très bon et très beau texte de SF, qui a évité à votre humble serviteur d’affronter un énième space opera, et qui a l’intelligence de peindre une odyssée qui transcende le simple challenge technologique. Pari réussi, et pour nous, la mission Nüying est un succès !

Stéphane Croenne

« Nüying grouillait de vie. Archées, bactéries, virus et autres micro-organismes, ses océans froids possédaient un microbiome d’une étonnante richesse, dans une version qui semblait présenter de nombreuses similitudes avec ce qu’ils connaissaient sur Terre. D’après les premières analyses réalisées sur place par leurs robots, la biologie nüyenne reposait sur les mêmes briques constitutives que la leur, avec une chimie basée sur l’atome de carbone, combiné, ramifié, assemblé en de multiples configurations.

Sur Terre, quand elle pensait à Nüying, Brume imaginait un monde d’eau et de glaces assez proche des paysages arctiques qu’elle avait longuement fréquentés lorsqu’elle travaillait à bord de l’Etoile Polaire. Un milieu extrême pour l’homme, mais riche d’une faune et d’une végétation aux mille nuances. Sa passion des vastes étendues polaires ne l’aurait cependant pas convaincue de s’engager dans une mission aussi dangereuse sans la puissance du rêve.

Enfant, elle se voyait voguer vers l’un de ces univers lointains, alors qu’elle se tenait blottie sous sa couette dans le noir, avec pour seule lumière la phosphorescence des étoiles en plastique collées au plafond. Elle dialoguait avec des créatures étranges, oursins multicolores ou libellules d’eau aux ailes évanescentes qui lui ouvraient les portes de palais sous-marins aux jardins de corail. Intermédiaire hybride entre races que tout séparait, elle décodait leurs couinements, crissements et éructations, se faisant l’ambassadrice et l’interprète d’une humanité que rien n’avait préparée à de telles rencontres. »